公開日: |更新日:

年々電子化が進む、年末調整。この作業を電子化することで得られるメリット・デメリットをまとめてみました。

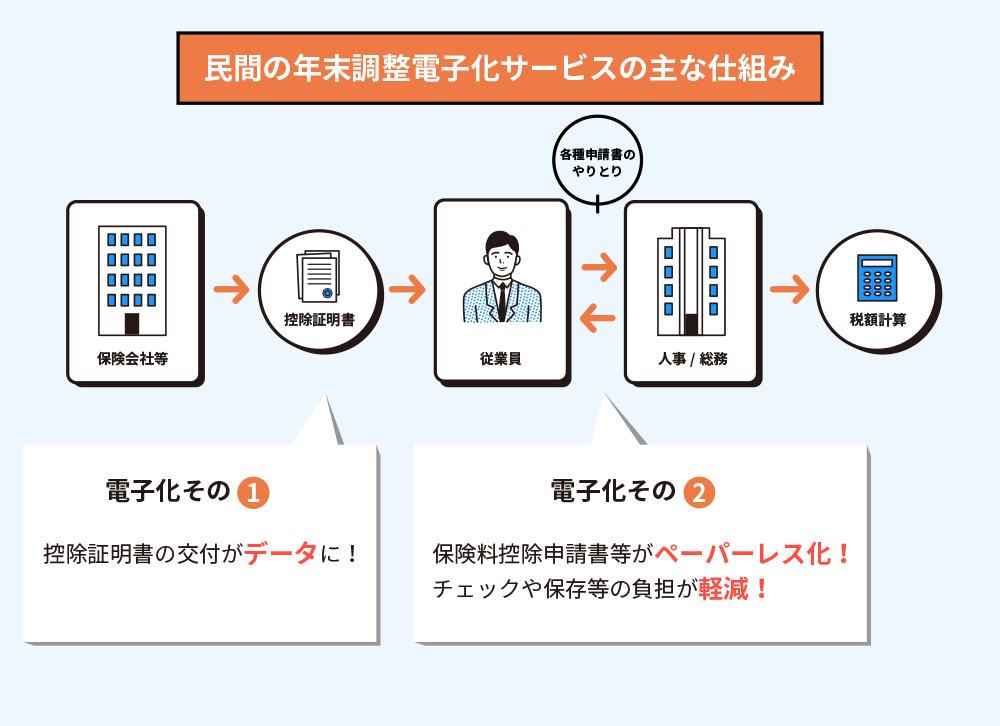

毎年年末が近づくと、人事が頭を痛めるのが年末調整。従業員に配布した紙に、手書きで記入してもらったものをベースに作業をするので、非常に煩雑な上にミスや手違いが多くなりがち。したがって電子化によって効率アップを狙う会社が一般的になりました。

では、まだ電子化していない企業がこれを導入することでどんなメリットが得られるのでしょうか。また、デメリットはないのでしょうか。それぞれ検討してみました。

2020年の年末調整から、電子化の認められる範囲が拡大することになりました。

これまでも、扶養控除等(異動)申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書は電子提出・電子保管が可能でした。紙に記入してもらう必要がなく、データでやりとりができて、システムで自動計算ができたのです。

しかし、2019年の年末調整までは、以下の3点は電子提出・保管が認められていませんでした。

これらは紙ベースで管理しなければならないため、申告者または担当者が証明書から申告所へ転記したり、申告内容と証明書を突き合わせたりする作業が発生していました。

しかし、2020年からはこの3種類の書類が電子送信・保管が認められるようになりました。証明書を提出すればそれが申告として認められるので、転記ミスがなく、確認の手間もなくなって人事の負荷が大幅に減ります。

年末調整業務を電子化すると、申告書の配布や回収、記載内容のチェック、計算など、これまで人事部や経理部を悩ませてきた煩雑な業務について、目視や手作業による記入漏れや数え間違いなどのミスを格段に減らすことができます。

企業の担当者だけでなく、証明書を発行、郵送している各保険会社や銀行の業務負担を低減することにもつながるため、年末調整の電子化は非常にメリットが多い施策として注目を浴びています。

さらに、2020年度年末調整からは、従来申告の電子化が認められていなかった住宅借入金等特別控除申告書など3点の申告に関して、申告書の提出や保管に電子化が適用されました。

これにより、人事業務のさらなる効率化や省人化が期待されます。

年末調整業務が電子化されると企業だけでなく、申告者である従業員側にもメリットが生まれます。

最も大きいメリットとしては、申請に必要な各種証明書の内容を転記する必要がなくなるため、申告がラクになるという点が挙げられます。

加えて、各保険会社や銀行に証明書の発行を依頼する上での負荷も軽くなります。

従来は、証明書は保険会社や銀行から従業員の自宅へ郵送されていたため、従業員は指定された時間に家にいて証明書を直接受け取らなければなりませんでした。

年末調整が電子化されると、従業員は保険会社や銀行が運営するWeb上のマイページにログインの上、証明書を電子ファイルでダウンロード、印刷することができるため、証明書の発行が非常にスピーディかつ簡単になります。

では、デメリットはどんなものがあるのでしょうか?

管理者側として、電子化のためには準備が必要です。

まず、電子化のためのシステムの導入。そして電子提出を始めるための税務署での手続きが必要です。

その後、管理者側としては以下の作業が発生します。

また、電子化は義務ではないので、従来通り紙での提出を求める従業員もいることが予想されます。電子データと紙が混在することで、作業が煩雑になる恐れはあります。

従業員は、証明書の発行を保険会社や銀行に依頼する手間が発生します。

マイナポータルを通じて発行依頼する場合は、マイナンバーカードを取得し、マイナポータルへのアクセス・登録、そしてe-私書箱の開設という作業が必要です。

従来は、企業の人事部から各従業員へ申請書が配布され、従業員は必要事項を手書きで記入した上で申請書を人事部に提出し、提出された申請書に基づいて人事部が手作業で年末調整を行います。

これでは時間がかかるだけでなく、記入漏れ等のヒューマンエラーが発生しやすく、結果として膨大な作業量となってしまいます。

年末調整業務には申請書の配布、改修と内容確認、計算、提出書類の作成と保管など、様々な工程があるため、ヒトでなくてもできる範囲の業務は積極的にシステム化することが望ましいです。

また、2020年度年末調整から電子化が認められた下記の書類に関して、年末調整業務をスムーズに進めるために証明書のフォーマットを統一する必要もあります。

年末調整が電子化されると、従業員は自ら保険会社や銀行に証明書の発行を依頼しなければならなくなります。

政府運営の各種公的申請用Webサイト「マイナポータル」を利用する場合には、マイナンバーカードを申請、取得のうえサイトに登録する必要があります。

年末調整は、電子化が進むことで人事部の工程が減り、大幅に負担を減らすことができます。2020年からは制度の整備が進み、より作業を効率化できるようになりました。

ただし、電子化への移行には手間がかかります。移行する年に関しては、早くから準備を進めておくべきでしょう。電子化の手間に対応するために、システム導入とともにサポートを受ける方法もあります。

民間システム導入で賢く電子化

年末調整システムおすすめランキング

労務システムの料金設定は各製品によって異なり複雑です。年末調整業務は一年に一度しかないため、一度あたりの料金(年間コスト)で見るのが最適といえるでしょう。

安全に乗り切る」をテーマに、セキュリティにおいては2段階認証のあるシステムを抽出しました。全従業員が使用するため、2段階認証の有無はセキュリティにおける選び方の指標となり得ます。同じ理由から、導入後に全員が使いこなせることも重要です。

ここでは「そこで、無料トライアル期間のあるシステムを抽出し、最長期間を比較しています。

| 製品名 | 利用年額(税別) (従業員100人の場合) |

利用年額(税別) (従業員300人の場合) |

無料トライアル 最長期間 |

サポート体制 |

|---|---|---|---|---|

|

オフィスステーション 年末調整 公式HPから資料請求する 公式HPを見る |

55,000円 | 165,000円 | 30日 | 社労士資格保持者、実務経験者 在籍のサポートデスク |

| 人事労務freee 公式HPから資料請求する 公式HPを見る | 629,760円 | 1,829,760円 | 記載なし | チャット、メール、電話による 相談可能 |

| SmartHR 公式HPから資料請求する 公式HPを見る | 900,000円 | 2,700,000円 | 15日 | チャットサポート |

|

マネーフォワード クラウド給与 公式HPから資料請求する 公式HPを見る |

31名以上は 要問合せ |

31名以上は 要問合せ |

31日(1ヶ月) |

チャットボット自動応答、チャット メール、電話による相談可能 |

※データは2020年9月時点で、独自調査によるものです。

※人事労務freeeは給与計算、マイナンバー管理、法定三帳簿対応、経費精算連携、労務手続き、勤怠打刻記録がセットとなった料金(ベーシックプラン)です。

※SmartHRは人事情報管理、自動書類作成、電子申請、マイナンバー管理、web給与明細、カスタム社員名簿がセットとなった料金(スタンダードプラン)です。